|

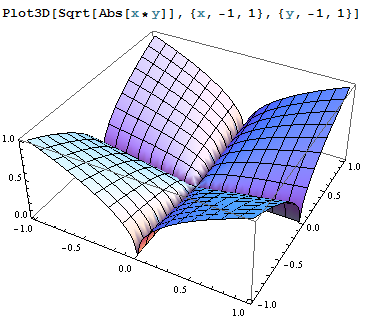

$\S3.$複素関数論の準備 回転曲面の中で極小曲面は懸垂曲面(カテノイド)だけであり,線織面や$z=f(\frac{y}{x})$の なかで 極小曲面は常らせん面(ヘリコイド)だけであることがわかりました. 一方,懸垂曲面と常らせん面は等長変換が存在し,連続的に変換する様子が,ネットや専門書で 見ることができます.私はこの画像をみたとき,すごいなーと感心したものです. さらに,2つの極小曲面が連続的に一方から他方に変形できるとき,石鹸膜で曲面を作ってみれば わかるように,変形の途中も極小曲面のものが存在するはずです. これらの内容を扱います. 複素関数を使うので,その解説からはじめます.複素関数の解説といってもこれから用いる内容に 限っています.複素関数の知識の全くない方でも,読み進められるよう配慮しています. 定義 関数$f(z)$が複素平面$\mathbb{C}$の開集合$\Omega$で定義され,その各点で微分可能である時,$f(z)$ は$\Omega$で正則であるという. この定義で述べた微分可能が曲者です.定義は $\displaystyle \lim_{\Delta z \to 0}\dfrac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}$ が$\Omega $の各点$z$で存在するということです.曲者といったのは実数と違って,$z$への近づき方はいくらでもあり,どのように近づいても 極限が一致します.逆の見方をすれば,複素数の意味で微分可能ならば, 微分係数はある方向たとえば実軸と平行な方向の極限(偏微分係数)をもとめればよいのです. 複素関数は,微分の定義の条件が厳しいこと,これが複素関数論が実り豊かな分野になっている 理由といえそうです. 複素関数の微分を実関数として見てみましょう. $z=x+iy$とおき $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ と表す.$z=z$のとき複素関数の意味で微分可能なら実関数$u(x,y),v(x,y)$は どのようなことが成り立つかを調べましょう. $f'(z)=a+bi$ とおく.$z$に近づくのに実軸と平行な方向で近づいても,虚軸と平行な方向で近づいても極限値は同じです. それぞれの極限値を計算してみましょう. 実軸の方向から$z$に近づくとき, $\dfrac{f(z+h)-f(z)}{h}$ $=\dfrac{(u(x+h,y)+iv(x+h,y))-(u(x,y)+iv(x,y))}{h}$ $=\dfrac{u(x+h,y)-u(x,y)}{h}+i\dfrac{v(x+h,y)-v(x,y)}{h}$ $\longrightarrow \dfrac{\partial u}{\partial x} +i\dfrac{\partial v}{\partial x} \ \ (h\to 0)$ 次に虚軸の方向から$z$に近づくとき, $\dfrac{f(z+ik)-f(z)}{ik}$ $=\dfrac{(u(x,y+k)+iv(x,y+k))-(u(x,y)+iv(x,y))}{ik}$ $=\dfrac{u(x,y+k)-u(x,y)}{ik}+i\dfrac{v(x,y+k)-v(x,y)}{ik}$ $\longrightarrow \dfrac{1}{i}(\dfrac{\partial u}{\partial y} + i\dfrac{\partial v}{\partial y}) \ \ \ (k\to 0)$ $=\dfrac{\partial v}{\partial y}-i\dfrac{\partial u}{\partial y}$ それぞれの微分係数が$f'(z)=a+ib$と値が一致するから $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}=a, \dfrac{\partial v}{\partial x}=-\dfrac{\partial u}{\partial y}=b$ である. 複素関数の意味で微分可能なとき成り立つこの2つの関係式をコーシー・リーマンの微分方程式 という.この2つの等式は複素関数の意味で微分可能であることの必要条件です. さらに, $f'(z)=a+ib=\dfrac{\partial u}{\partial x}+i\dfrac{\partial v}{\partial x} =\dfrac{\partial v}{\partial y}-i\dfrac{\partial u}{\partial y}$ であることもわかる. 次に,この条件が十分条件になることを確認しましょう. きちんと書くと次のようになります. 命題 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$について$u(x,y),v(x,y)$がそれぞれ全微分可能で,かつ,コーシー・リーマンの 微分方程式 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}, \dfrac{\partial v}{\partial x}=-\dfrac{\partial u}{\partial y}$ を満たせば,$f(z)$は複素関数として微分可能である. 証明 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}=a, \dfrac{\partial v}{\partial x}=-\dfrac{\partial u}{\partial y}=b$ とおく. $u(x,y),v(x,y)$はそれぞれ全微分可能であるから $u(x+h,y+k)-u(x,y)=ah-bk+\epsilon _1(\rho) \cdots (1)$ $v(x+h,y+k)-v(x,y)=bh+ak+\epsilon _2(\rho) \cdots (2)$ ここで,$\rho =\sqrt{h^2+k^2},\epsilon_i$は括弧内の値の高位の無限小を意味する. $(1)+i\times (2)$で右辺の主要部は $(ah-bk)+i(bh+ak)=(a+bi)(h+ki)$ であり,左辺は$f(z+h+ik)-f(z)$であるから $\displaystyle \lim_{h+ik\to 0}\dfrac{f(z+h+ik)-f(z)}{h+ik}=a+ib$ 以上で証明が終了した. ここで全微分可能の意味を復習しよう. $f(x,y)$が$(x_0,y_0)$で全微分可能とは $f(x_0+h.y_0+k)-f(x_0,y_0)=\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)h+ \dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)k+\epsilon (\rho)$ ただし, $\epsilon (\rho)$は$\rho =\sqrt{h^2+k^2}$の高位の無限小 これは$(x_0,y_0)$の周りで近似式 $f(x_0+h.y_0+k)-f(x_0,y_0)\fallingdotseq \dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)h+ \dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)k$ を作れることを意味する.言い方を変えれば,曲面の$z=f(x,y)$が$(x_0,y_0)$で接平面が存在することです. $f(x,y)$が$(x_0,y_0)$で全微分可能は,その点で$x,y$でそれぞれ偏微分可能だけでは十分でありません. それを説明するのによく用いる例は $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$ です. $f(x,0)=f(0,y)=0$ であるから,$(0,0)$で偏微分可能で $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0)=0,\dfrac{\partial f}{\partial y}(0,0)=0$ しかし,$(0,0)$で全微分可能ではありません.  これは

これは$z=\sqrt{|xy|}$ のグラフ(右図)を見れはわかりやすいと思います. 実際 $h=k>0$のとき $\dfrac{h}{\sqrt{2}h}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\neq 0$ となります. ちなみに,全微分可能については次の命題が成り立ちます. 命題 ある領域$D$で関数$f(x,y)$は,偏導関数$\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y}$が存在し,その偏導関数が連続なら, $f(x,y)$はその領域で全微分可能である.

証明はここでは扱わない.微積分の教科書を参考にしてください.

要するに,変数$x,y$についての偏導関数が存在してさらにその導関数が連続なら,関数は全微分できる.言い方を変えれば1次近似できるわけです. |